<回想録10> ぱわあはうすを去る ブルースにとりつかれて SIDE-B

「初公開!本人が綴る ジュークレコード・松本康ヒストリー10」

松本康の遺品の中から、自ら人生を振り返った手記が見つかった。

博多のロックの嚆矢・サンハウスの面々との出会いで音楽にのめり込んだことなど一部の経歴は知られていたが、幼少時からの詳細な記述はこれのみと思われる。博多の名物レコード店の主がどのように生まれたか、本人による「メイキング・オブ・松本康」の趣あり。数回に分けてお届けする。

第10回は悩んだ末ぱわあはうすを離れる決断をした時のこと。だがこの時期こそがのちにレコード店を開く上で大きな滋養となった。

※本文中の(●)内は松本が推敲の要ありとメモしていた部分

【ぱわあはうすを去る】

1973年頃になると田原と私の路線がずれ始めた。田原はグラムロック方面に傾倒して、デビッド·ボウイ、T·REX、ルー·リード、ロキシー·ミュージックなどが、大音量でかかるようになった。

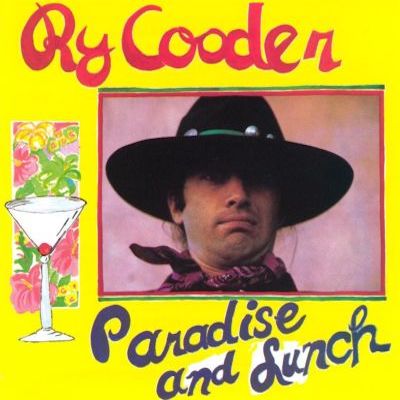

ザ·バンドやライ·クーダーといった土臭いものに傾いていた私の嗜好とは、真っ向から対立した。当時、ザ·バンドがボブ·ディランのバックを勤めた「地下室(ザ·ベースメント·テープス)」がその頃流行っていて、私はこれに乗じ「ベースメント·パーティー」と銘打ち、サンハウス以外のバンドを集めたライブを企画したこともあった。

だが、店では普段、自分の好きではない音楽が大きな音で鳴り響いている。内装もきらびやかな感じ(●原文「キラキラキンキン」具体的には?)に変わった。お客さんも来ない地下の狭い部屋の中に一日中いると、しだいに閉所恐怖症のよう息苦しく恐怖感を感じるようになった。新しいカラーについて行けなくなっていたのだ。

辞めたほうがいいのか―この時は本当に悩んだ。大学を中退する一因でもあったぐらい、ぱわあはうすには少なからず賭けるものがあった。だから煩悶やる方ないという日々だった。

もう一方の仕事である学習塾の方は、塾生が増えてしまって生計を立てるには充分だったが、ロックへの想いは断ち難かった。

ブルースに確かな世界を感じ、その向こうにR&Bという別の大海が見え始めていたから、自宅で音楽を聴いても十分楽しむことはできた。しかし、何よりも「現場」から離れたくなかった。自分にもぱわあはうすを支えてきた一人という自負はあった。

思い悩み続けていたある日のこと、帰りに鮎川誠の部屋までたどりついたのはいいが、そこで座り込んで動けなくなった。気持ちが塞ぎこんで、体に力が入らない。1人では自宅へ帰れなかった。そのとき鮎川誠は冷静に対応してくれた(●どんなふうに?)。シーナも外にタクシーを呼びに行ってくれ、2人に家まで送ってもらった。

そして年末に「ぱわあはうす」を辞めたのだった。

【ブルースにとりつかれて SIDE-B】

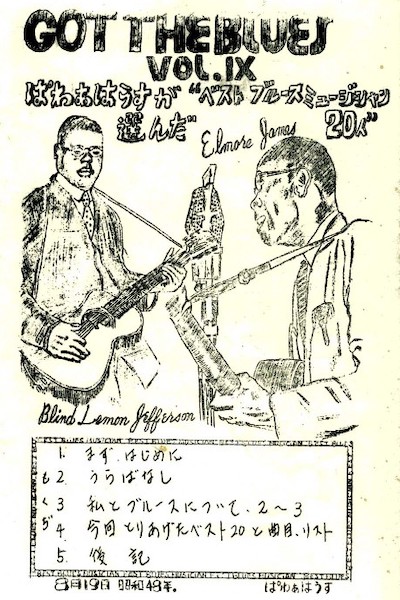

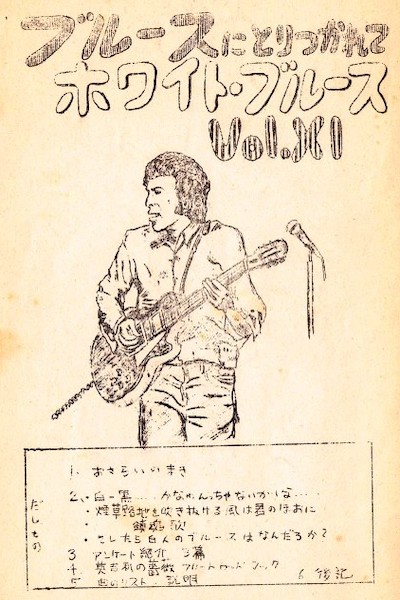

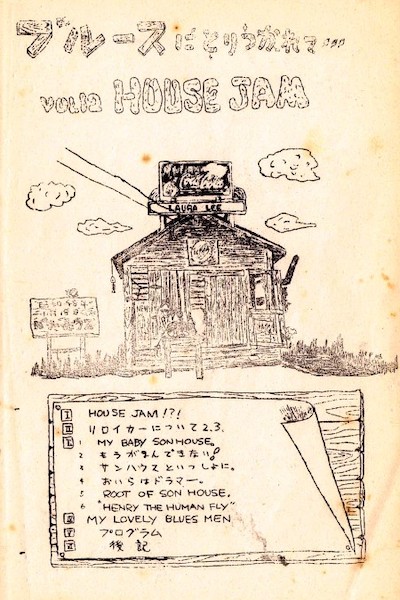

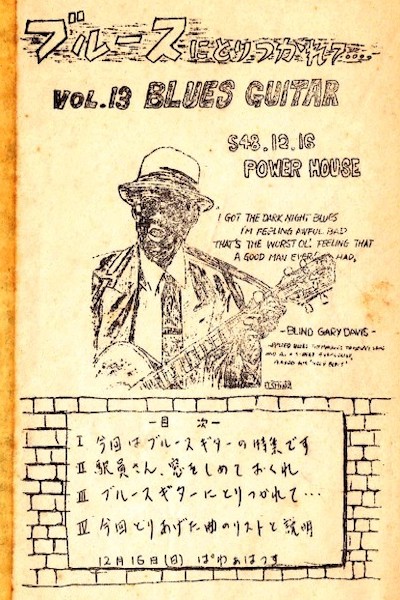

ぱわあはうすは1973年いっぱいで退店したが、「ブルースにとりつかれて」は●年●月の第20回まで続いた。

こんなに長続きするなんて誰も、当の私たちも考えていなかった。

その秘訣として「奈良コレクション」の存在があったのは前に書いたとおりだが、もう一つ、鮎川誠の大学の後輩(●正しい?)で英文に堪能な「ドクターむしやまちょうたろう」(本名·上田恭一郎、現北九州市立自然史·歴史博物館昆虫担当学芸員)が、洋書やレコードのライナーから情報を提供してくれたことが挙げられる。

当時入手できるブルースの資料は、

バイブルとも言えるPAUL OLIVERの「THE STORY OF THE BLUES」や

SAMUEL CHARTERSの「COUNTRY BLUES」、

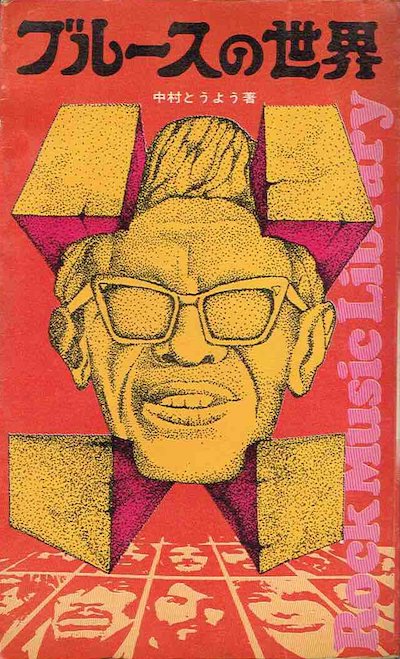

そして日本語のものでは中村とうようの「ブルースの世界」ぐらいだった。

「ブラック·ミュージック·レヴュー」の前身である「ザ·ブルース」もまだマイナーを存在で、博多まで届いていなかったと思う。

「ザ·ブルース」と言えば、7号の『ブルース33撰』は、画期的な記事だった。これをコピーして、載っているジャケット写真のレコードを集めることが一つのステイタスになっていた。

でも、私たちにはただレコードさえあればよかった。それははっきり言える。自分たちで聴いてみて、良いか悪いか、楽しめるかそうでないかを、自分たちの耳と感受性でふるいにかけた。私自身も、このような集中力は、この催しをやるという大義名分がなかったら、身についていたかどうかわからない。好きでも、ただ漫然と聴き続けていたにすぎないかもしれない。

私自身、この時ほど純粋に、集中して音楽を聴いたことはない。日々が楽しく、身体中に新しいものが入りこんでいく感じが今でも生き生きと思い出される。今日レコード屋をするに至った私自身の原点だと言ってもいい。これがなかったら、レコード屋をしていなかったのは間違いない。

そして、ヴォランティアリズムで、何の報酬も期待せずに、あることに夢中になり、そしてやり遂げたということが、その後の自分にどれだけ大きいものを残したことか。約2年間ほぼ毎月1回のペースでやり通した。そういう心の余裕があったことが今思えば不思議なくらいだ。

いろんなものを聴いて、選択して、本も読んで情報を得た。「伝えていかなければ」というのは、あのときから使命のように思い始めた。

後々のDJイベント(●正しい?)「キープ·オン·ジューキン」でも「ブルースにとりつかれて」のときのように資料のパンフレットを作って配っているが、そういう方法も高校時代に新聞部だった鮎川誠から教えてもらった。そして、自分から何かをしなければ身につかないということも彼から教えてもらった。

今でも私のジューク·レコードでは、若い人たちがシカゴ·ブルースや戦前ブルースを買い求めていく。チャーリー·パットンやサン·ハウス(エディの方)にロバート·ジョンソン、それにジミー·ロジャースやマディ·ウォーターズにサニー·ボーイ·ウイリアムソンが毎日のように売れて行くというレコード屋も珍しいかもしれないが、私は何よりもブルースが根強く聴かれていることに大きな喜びを感じるのだ。