<回想録17> ジュークを貸す? ロックンロール・サーカス スタジオ19 アクシデンツのレコーディング

「初公開!本人が綴る ジュークレコード・松本康ヒストリー17」

松本康の遺品の中から、自ら人生を振り返った手記が見つかった。

博多のロックの嚆矢・サンハウスの面々との出会いで音楽にのめり込んだことなど一部の経歴は知られていたが、幼少時からの詳細な記述はこれのみと思われる。博多の名物レコード店の主がどのように生まれたか、本人による「メイキング・オブ・松本康」の趣あり。数回に分けてお届けする。

第17回は、いわゆるめんたいロックの人気バンドが皆上京してしまった時期のお話。この時期、松本は大きな喪失感を抱えていた。一度ジュークから離れようとしていたという驚愕の告白も。しかしアンジー、アクシデンツとの新たな出会いによって松本の情熱は復活する。

※本文中の(●)内は松本が推敲の要ありとメモしていた部分

【ジュークを貸す?】

1982年。私の虚脱感は続いていた。レコード屋のほうは順調だったが、博多のロックシーンは空洞のままだった。鮎川誠もモッズもロッカーズも東京へ行ってしまい、「置いてきぼり」のような気持ちになっていた。私もまだ若く、これからどうするかを考えると虚しくなった。

その2年前にモッズのシングル盤を作ろうとして頓挫したことが引っかかっていた。ノウハウもなく、自分の手に負えなかったから当然の結果だったが、私自身、半煮え状態でそういうものは何もないから、東京に行って2年ぐらい修行しようと思った。

ちょうどその頃、お客さんで大手の会社に勤めていた人が、会社を辞めてジュークを買いたいと言ってきた。タイミングはよかったものの私も店には思い入れがあったから、ジューク・レコードを貸そうと考えた。当時から貸しレコード屋というのはあったが、私はレコード屋を貸そうという発想だった。

ジューク・レコードもその頃になるとステイタスもあったし、音楽好きな人には評価されてきていたので、それを残したいという気持ちがあった。私のベースはやはり福岡で、2年修行して帰って来たときに福岡にあってほしいという願いがあった。

それを、鮎川誠とシーナの住む東京の家まで行って話した。鮎川誠はこう行った。

「ちょっと待ち。康ちゃんは一国一城の主人で、オレらからしたら羨ましいんよ。オレらは根無し草みたいなもので、康ちゃんはちゃんと自分の場所を持っとるやないね」

それでまた、悩んだ。

そのうち、そのお客さんの親が出て来て「やめさせてください」と言われた。いい学校行って一流企業に勤めてきたのだから、訳の分からないようになってほしくない、ということだ。私も「レコード屋というのは楽そうに見えても、しなければいけないことは沢山あるし、気持ちも強くなければいけない。自分自身をしっかり持ってないといかん」と言って聞かせていた。するとだんだん萎んできて、「自分は大丈夫かな」と言いうようになった。それで私は「任せられん」「やっぱり無理だ」と判断したのだった。鮎川誠の言葉も大きかった。もう一回やり直そうと思った。やるしかない、と。

【ロックンロール・サーカス】

そんなことがあった少し前から、店に毎日のように来ては、欲しいレコードのリストを置いて行く連中がいた。あるとき

「バンドしよると?」と聞いたら、

「アンジー」というバンドをやっていると言う。そのうち、メンバーの一人で中谷信行という男が

「今度ライヴがあるけん、チラシ置かせてください」と頼んできた。

「いいよ、そこに置いといて」と答えたら、

「いえ、レコード袋に入れさせてください」と自分で入れ始めた。

そこなのだ。そんなバンドマンはまずいない。普通は「よろしく」と言って置いて行くだけだ。そのとき「こいつ、やる気あるね」と感じた。ほかのお客さんに

「アンジーって知ってる?」と聞いたら、

「面白いですよ」と返ってきた。

アンジーのほかにもよくバンドマンは来ていた。ある日のことだ。以前に「ドリル」というバンドを山部善次郎と組んでいた井上克之と、モッズのデビュー前のメンバーの後藤昌彦、同じく宮本修二の3人と一緒に、知らない男がやって来た。態度でかい、肩で風を切るような男だった。それがスマイリー原島だった。原島は現在、音楽プロデューサーや「フジロックフェスティバル」のステージMCなどを務めている男だ。

それで、井上が「今、アクシデンツていうバンドしよって、こいつがボーカルですよ」と紹介した。原島は百戦錬磨の先輩ロッカーの前で「これからロックは年功逆列で行きます」と宣言した。

「博多のロックは年功序列」と言われるが、原島の言葉に私は「それでいい」と思った。ちなみにこの話を聞いた山部善次郎は、後に「凄いよねぇ、パンクよねぇ、原島は」と感嘆していた。

アクシデンツは、隙がない完成度の高いバンドだった。かたやアンジーはハチャメチャなバンドで、下手だが一生懸命にやって、客をつかもうとしていた。アンジーにはすでに取り巻きのファンの女の子たちがいて、中谷が「フナムシズ」と名づけていた。そういうのを見ていても面白かった。

その頃、モダンドールズやアクシデンツ、アンジーたちが多夢で、「DO TH DO」や「KEEP A ROCK‘IN」と銘打ったライブを精力的に行っていた。しかし、次第にライブハウス規模では照明やPAなどに満足できなくなってきていた。客も増えて、窮屈な感じになっていた。

当時、店屋町(福岡市博多区)に「冨士映劇」という昔風の映画館があった。私が自主上映の映画を見に行くと「貸しホール」の看板が出ていた。ライブもできそうだったので、バンドメンバーたちに教えた。

そこから、冨士映劇をベースにして「ロックンロールサーカス」というライブ・シリーズを立ち上げようということになった。キャパは300でかなり広い。毎月最終の土日の2日間、3月から7月まで日程を取った。アクシデンツ、モダンドールズ、アンジー、マーキーズ、ウィズアクション、ヒップス、ハカパラの7バンドでチームを作った。

私が提案して、まず幹事をまず決めた。副幹事、書記もローテーションで回して運営した。最初の幹事は原島だったと記憶している。

その頃は、地元のロックを中心に扱う音楽雑誌「BLUE-JUG」(1979年創刊)や写真雑誌「BEAT MAKS」(1981年創刊●時期は正確?)があって、多少派手に宣伝ができた。その2誌には私もコラムを執筆しており、それを読んで影響を受けたと言ってくれる人もいた。

80‘Sを辞めた伊藤恵美がイベント会社のくすミュージックに移っていたので、彼女と原島に現場を任せた。私は企画に回った。そんな活動をしているうちに、レコードを作りたい気持ちが明確になっていった。

ロックンロールサーカスを通じて、レコーディングできるバンドや曲を探そうとした。ただ、バンドというのは生き物で、メンバーの入れ代わりも珍しくなく、スムーズには進まなかった。好みもあって7バンド全部は面倒みきれないと思った。その中で、アクシデンツが実力もあり、最もレコーディングに近いバンドだと判断した。

【スタジオ19】

最初のジューク・レコードが入っていたビルの4階が空いていた。そこを借りてレコーディングスタジオにしようということになった。須恵町で「スタジオ19」をやっていた有住寿一をだまくらかして(●?)、そこに移転させた。名称も「19(ワンナイン)レコーディングスタジオ」に改められた。移転作業は当然、私たち自身で行った。アクシデンツやアンジーのメンバーと玉子の紙パックを防音用に壁に貼るなどして造り上げ、1983年11月にオープンの運びとなった。

【アクシデンツのレコーディング】

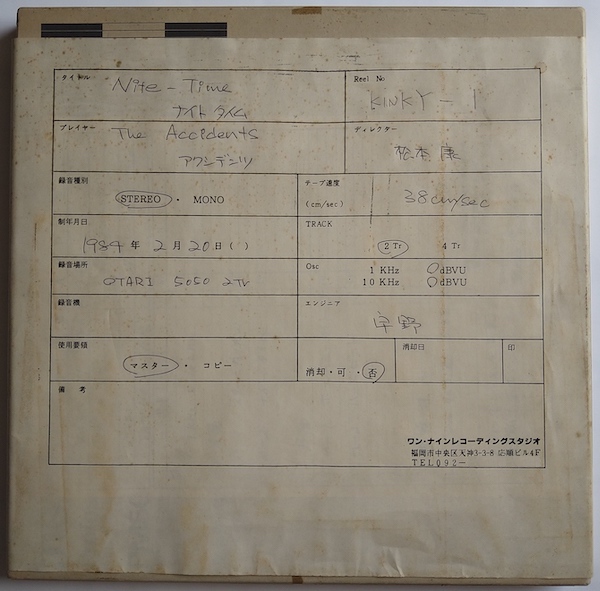

「19レコーディングスタジオ」ではまず、アクシデンツのレコードを作った。宇野陽一(●誰?)がエンジニアを担当した。スタジオ使用料とレコーディング料は待ってもらった。

しかし、プレス代と印刷代で300万円は必要だった。録音しているときから、これはまずいということになった。レコード屋は軌道に乗っているが、そこまでのお金はなかった。自分の持ち物を売るしかなかった。

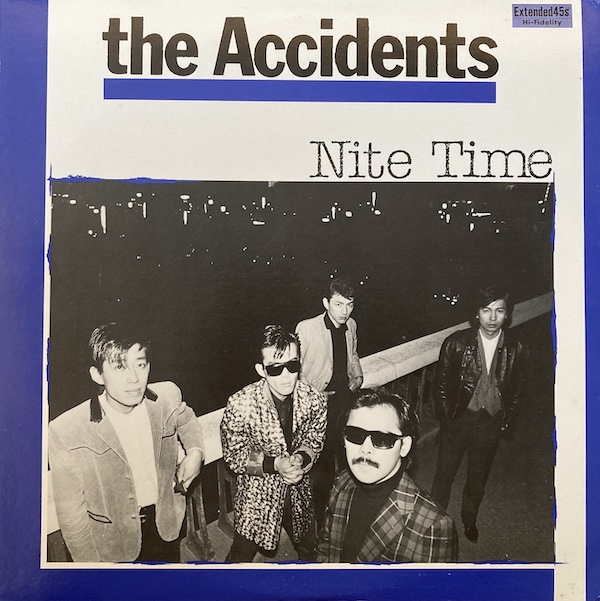

レコード屋をオープンしたときには3枚しか売りに出さなかったが、そのときは2000枚を売ってお金をつくった。それで、4曲入りのアルバム「Nite Time」(JUKE RECORD KINKY-1)が出来上がった。

1984年10月にリリースした。だが、「Nite Time」はあまり売れなかった。1000枚ぐらいだったと思う。原島たちには売ることに対するやる気がなかったのだ。誰かがしてくれるだろうと考えているふしがあった。

次はフルアルバムを作ろうということになったが、ギタリストが病気になってしまった。そのギタリストは上手くて代わりがいないため、フルアルバムの構想は白紙になった。

そうこうしているうちに、元サンハウスのマネージャーで、当時はルースターズのプロデューサー兼マネージャーだった柏木省三がアクシデンツをさらって行った。バンドにとってはプロになれて、いいことだったから、私は「まぁいいよ」と平静を装っていた。しかし、内心は穏やかではなかった。その後1985年5月、アクシデンツは「HUMAN ZOO」(徳間ジャパン)でメジャーデビューした。