<Keep On Jukin'> 愛の面影~ザ・ルック・オブ・ラヴ (The Look Of Love)

以下のテキストは2013年5月1日、ウェブコラム「Keep On Jukin'」にて松本康が執筆したテキストです。

GROOVY TUNES 100 / 私の好きな曲(These are a few of my favorite songs)

#3「愛の面影~ザ・ルック・オブ・ラヴ (The Look Of Love)」

黄金のコンビ、バート・バカラック<BURT BACHARACH>の作曲、ハル・デイヴィッド<HAL DAVID>の作詞になる数々の名曲の中でも、私の最もフェイヴァリットな一曲。

とはいうものの、以前、MiMiFMでの「Keep On Jukin’」の第1回の番組の中の「今回の作曲家」のセクションでバート・バカラックを取り上げ、

「I’ll Never Fall In Love Again」

「Close To You」

「I Say A Little Prayer」

「I Just Don’t Know What To Do With Myself」

「Raindrops Keep Falling On My Head」

「That’s What Friends Are For」

の6曲を選んだが、その時この曲は入ってなく、番組中の深町健二郎の「どの曲が一番好き?」という質問に、「遥かなる影~クロス・トゥ・ユー」と、不覚にも答えている。でも、その時は確かにそう思っていた。その後に「ザ・ルック・オブ・ラヴ」は私の中のチャートで急上昇し、今は一番のバカラック・ソングになっている。

ダスティ・スプリングフィールド<DUSTY SPRINGFIELD>(『THE LOOK OF LOVE』 Philips, 1967に収録)のが「起」になるが、この曲はメロディーもアレンジも繊細で、ダイナミックなアレンジがしにくいので、私がこだわる「起承転結」の展開にはなりにくい。バカラックのメロディーは独特で、流れるようなメロディー・ラインというより、一音一音を丁寧に紡いで行く。だからといって、置きに行くのでなく、大胆な音階の飛び方をする。それが「遥かなる影~クロス・トゥ・ユー」には、顕著に現れていて、私はその虜になっていた。

「ザ・ルック・オブ・ラヴ」は最初、それより地味な展開のように映ったが、聴けば聴くほど、凝ったメロディーに魅せられていった。私は、当然歌えないが、歌うのは難しいと思う。でも、歌ってみたい、そんな曲といえる。

とにかくダスティ・スプリングフィールドの歌が素晴らしすぎる。 微妙なニュアンスをも、絶妙に醸し出している。消え入る様にか細くなったり、ぐっと情感をこめたりと。難易度の高いメロディーを、こんなに歌ってくれたら、作曲家冥利に尽きるだろう。

他の曲でも、ダスティ・スプリングフィールドはややハスキーな声なのだが、矛盾するようだけど、歌い方に艶があり、がなったりする事やことさらに「私、歌上手いでしょう」的な誇張が無い。どんな曲調も自然に、情感をこめて歌う。

「I Only Wanna Be With You」

「Wishin’ & Hopin’」

「You Don’t Have To Say You Love Me」

「Son Of A Preacher Man」

などなど。若い時から顔は老け顔だが、歌は本当にいい。どれも無理が無く、聞き手を魅了する不世出のシンガーだ。そして、この「ザ・ルック・オブ・ラヴ」はそんな彼女の魅力が、存分に味わえる最高の歌。

次に「承」を選ぶなら、バカラック自身が楽団を編成してのインストゥルメンタル・ナンバー(『REACH OUT』A&M, 1967)。

トランペットに特徴があるホーンのからみが、じわじわと沁みてくる。サントラの『CASINO ROYALE』でも聞けるが、こちらは気怠い雰囲気。

セルジオ・メンデス&ブラジル’66<SERGIO MENDES & BRASIL ’66>の演奏(『LOOK AROUND』A&M, 1968)

「転」はあえて、リズムに変化があったという事で、セルジオ・メンデス&ブラジル’66<SERGIO MENDES & BRASIL ’66>の演奏(『LOOK AROUND』A&M, 1968)に。

ラニ・ホール<LANI HALL>の力まない歌がいいし、グループの軽快で洒脱な演奏も冴えている。

「結」は何と言っても、ダイアナ・クラール<DIANA KRALL>(『THE LOOK OF LOVE』Verve, 2001)。

この歌があったから、この曲の愛着度が増した。ダイアナ・クラールはある時まで、全くノー・マークだったが、ふとした弾みで、一気にのめり込んだ。

この曲が入っている同名のアルバム、『THE LOOK OF LOVE』は、

「S’Wonderful」

「Cry Me A River」

「Besame Mucho」

などと、佳い曲が並ぶ。単にスタンダード曲を取り上げるだけでなく、アレンジに奇をてらう事無く、正攻法ながら、新しい色合いを加えている。

「ザ・ルック・オブ・ラヴ」もまさにそれで、何と言ってもダイアナの抑えた、クールな歌がこの曲の魅力をさらに引き立てている。ストリングスを配してはいるが、彼女自身のピアノも含め、全体のさりげないアレンジも、好感度を挙げる一因になっている。プロデューサーのトミー・リピューマ<TOMMY LiPUMA>は、その洗練された手腕が、普段は私の好みではないのだが、ダイアナ・クラールの一連の作品は、それが嫌みになっていない。それを強く押し出している訳ではないが、ダイアナ・クラールの個性が勝っているからだと、私は思っている。

バングルス<BANGLES>のスザンナ・ホフス<SUSANNA HOFFS>のもの(『O.S.T. / AUSTIN POWERS』1997)もここに並べたいぐらいにお気に入りだが、原曲のイメージに近く、大きな変化は無い。ただ、スザンナのコケティッシュな歌には、くすぐられる。

他にアイザック・ヘイズ<ISAAC HAYES>の大仰な、逆にクロディーヌ・ロンジェ<CLAUDINE LONGET>のささやきヴォイスのヴァージョンがあるが、あまり好きにはなれない。

異色なところで、フィラデルフィア・ソウルのデルフォニックス<DELFONICS>のファルセットが効いたソウル・ヴァージョン、

ニューオーリンズ・ファンクのミーターズ<METERS>のダウンホームなインスト、

スワンプ・ロックの雄、トニー・ジョー・ホワイト<TONY JOE WHITE>の南部男の哀愁版も、私の範囲。

直接音が届けられないので、仕方なしに参考までにと、YouTubeを引用しているが、この曲もほとんどが聞ける。何という時代!

この先は、いつかは忘れたが、以前ある雑誌のコラムとして書いたダイアナ・クラールのDVDの紹介文を載せたので、併せて読んでもらえると嬉しい。

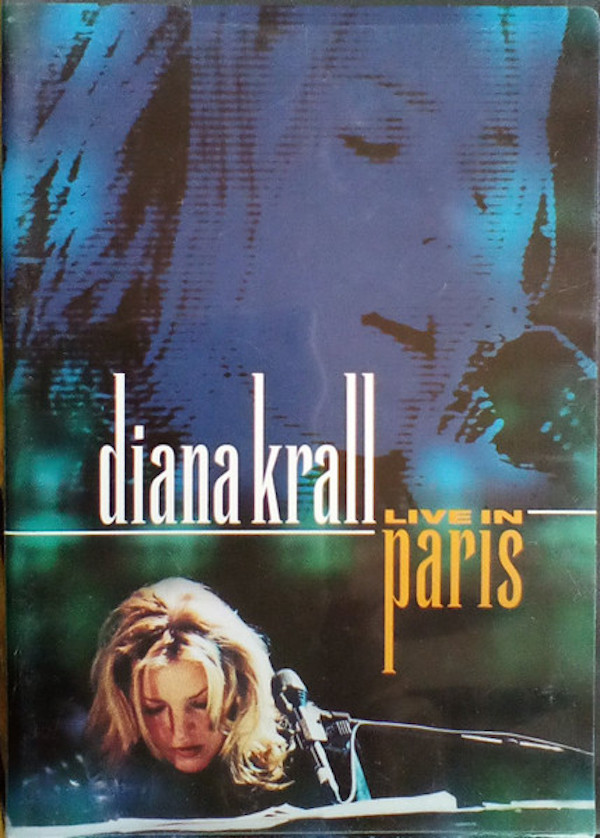

『ダイアナ・クラール / ライヴ・イン・パリ

(DIANA KRALL / LIVE IN PARIS)』 松本 康

ミュージシャンには最高の輝きを放つ「旬な」時期がある。ダイアナ・クラールの2001年12月のパリ、オランピア劇場のライヴ・パフォーマンスはまさしくそういった瞬間だっただろう。

その模様を収めたDVD『ダイアナ・クラール / ライヴ・イン・パリ』(ヴィデオアーツ VABZ-5008)はひとりの才色兼備な女性アーティストの「旬な瞬間」をあますところなく伝えている。

ややハスキーな声での歌は、自信に満ち、周りを支配している。同時に彼女が自ら弾くピアノも、ジャズの伝統に沿ったステディでものでありながら、華麗さに彩られている。

彼女は劇場の満員の聴衆を魅了するだけでなく、あたかも世界の中心にいるかのようだ。

ここでの演奏は基本的には、ダイアナのヴォーカルとピアノと、ギター、ベース、ドラムスからなる4ピース・バンドによるオーソドックスなジャズ・ヴォーカルのパフォーマンスで、この4人の絡み合うアンサンブルがとにかく素晴らしい。

私はジャズは門外漢なので、アンソニー・ウィルソン<ANTHONY WILSON>(G)、ジョン・クレイトン<JOHN CLAYTON>(B)そしてジェフ・ハミルトン<JEFF HAMILTON>(Ds)がどういうジャズ・ミュージシャンなのか知らないが、この4人からなるコンボは息もぴたりと合い、時にはクールな、時に熱を帯びた演奏が繰り広げられる。

バート・バカラック<BURT BACHARACH>の稀代の名曲「ルック・オブ・ラヴ (The Look Of Love)」などではオーケストラがつき、魅力的にダイアナは歌うが、彼女の本領が発揮されるのは、4ピース・バンドにブラジル出身のパウリーニョ・ダ・コスタ<PAULINHO DA COSTA>のパーカッションが活躍する曲などで、それぞれが次々にソロをとり、お互いが息のあったサポートをする時で、まさにアンサンブルの妙。すべてががうまくいったときのそれぞれの柔和な表情がうらやましいほどだ。

このヴィデオ作品はとにかくカメラ・ワークがよく、ダイアナの歌うときの陶然とした表情(特に「クライ・ミー・ア・リヴァー」)や、演奏する曲によって微妙に違う顔の表情、そして美しく、緩急自在なピアノのタッチなどを自然な画面展開で、繊細にうまく捉えている。随所に冬のパリの映像も織り込まれるなどして、全体的に一貫したリリカルさをたたえている。

近作『THE GIRL IN THE OTHER ROOM』では、パートナー、エルヴィス・コステロ<ELVIS COSTELLO>との共同作業で、シンガー・ソングライター的な一面を見せているが、その新機軸と、先達に対するリスペクトを怠らない、今までの伝統の再生的な音楽性がせめぎ合った時に、ダイアナ・クラールは更なる輝きを放つかもしれない。